当院の認知症外来

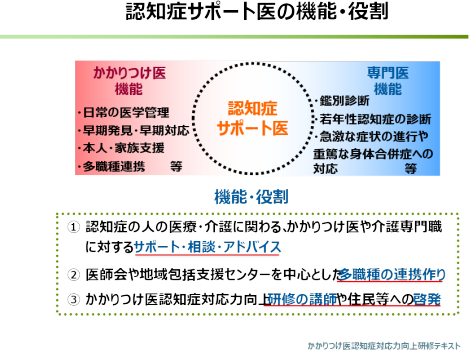

当院では、1998年から認知症サポート医として実績を積んできた院長による認知症の診療を行っています。

当院では、1998年から認知症サポート医として実績を積んできた院長による認知症の診療を行っています。

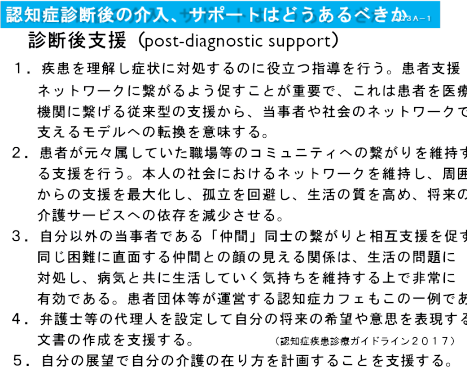

認知症の患者様の中にはご家族にも相談しにくい状況になっている方も多いため、まずは患者様のお話、続いてご家族のお話をしっかりとお聞きし、症状、これまでの歩み、生活状況などの把握に努めます。そして今後の治療やケアの道筋をご家族と一緒に計画し、ご家族とともに患者様の生活を支援できるよう行っていきます。

認知症と診断されるまで平均16ヶ月かかるというデータがあります。認知症も早期診断・早期対応、そしていろいろな社会資源の活用が必要です。

お気軽にご相談ください。

認知症のセルフチェック

VRを使用した認知機能のセルフチェックを行うことができます。検査は5分ほどで終了します。

VRを使用した認知機能のセルフチェックを行うことができます。検査は5分ほどで終了します。

認知症予防のカギは「軽度の認知障害の早期発見」です。

認知症の進行は非常に遅く、10~20年かけて徐々に進行していき、ほとんどの場合、一度発症すると完治させるのが難しいのが現状です。ですので、健康な時から定期的に自分自身の認知機能を把握し、万が一認知機能に低下がみられた場合でも、早期に適切な対策をとることが大切です。

料金:3,300円(税込)

検査内容の詳細についてはお気軽にご相談ください。

院長の認知症サポート医としての実績

2011年

| 6月21日 | 講演 城南区病診連携講演会 「アルツハイマー型認知症における治療薬」 |

|---|---|

| 9月11日 | 講師 福岡市かかりつけ医認知症対応力向上研修会Ⅲ「治療とケア」編 |

2012年

| 5月15日 | 司会 第1回城南区認知症相談医連携の会 |

|---|---|

| 11月7日 | 座長 城南区医師会認知症相談医の会 |

| 12月12日 | 座長 城南区医師会学術講演会 「かかりつけ医におけるアルツハイマー型認知症の診断とその新たな治療」 |

2013年

| 2月25日 | 講演 認知症研修会 「認知症の治療薬について」 |

|---|---|

| 6月25日 | 座長 西部ADエキスパートミーティング 「地域連携をふまえた認知症治療モデルの構築」 |

| 9月26日 | 講演 第1回学んで予防!《福大病院健康セミナー》 「認知症の予防について」 |

2014年

| 2月7日 | 講演 七隈認知症診療を考える会 「他剤からリバスチグミンに切り替えた2症例」 |

|---|---|

| 12月18日 | 講演 第17回学んで予防!《福大病院健康セミナー》 「認知症の予防と治療」 |

| 7月2日 | ディスカッサー 福岡市西部認知症連携の会 |

| 10月21日 | 講演 早良区認知症地域連携懇談会 「認知症連携ツールの事等」 |

2015年

| 1月22日 | 講演 七隈認知症講演会 ~認知症を知ろう・防ごう・支えよう~ |

|---|---|

| 2月18日 | 講演 城南区高齢者サービス調整会議 在宅医療部会 「地域における認知症支援の医療と介護の連携について」 |

| 3月23日 | 座長 三区合同内科医会 学術講演会 認知症 |

| 4月15日 | 座長 城南区医師会 学術講演会 認知症 |

| 9月11日 | 講演 地域セミナー 「認知症あれこれ」 |

| 11月5日 | 講演 知って得する認知症講座 |

2016年

| 5月26日 | 講演 第34回学んで予防!《福大病院健康セミナー》 「認知症の予防と治療~認知症との付き合い方~」 |

|---|---|

| 7月11日 | 講演 城南区民児協高齢者部会研修会 「認知症の予防と地域包括ケア」 |

| 10月4日 | 講演 城南区在宅医療講演会 「地域でささえる認知症~認知症と地域包括ケア」 |

| 10月26日 | 講演 つつみ健康講座2016 「アルコールと肝臓」 |

| 10月27日 | 講演 福岡市城南区認知症多職種連携講演会 「認知症診療における地域連携の在り方」 |

| 11月14日 | 座長 城南区医師会学術講演会 認知症関連 |

2017年

| 5月31日 | 講演 第45回学んで予防!《福大病院健康セミナー》 「在宅医療と地域連携、多職種連携」 |

|---|---|

| 6月12日 | 講演 第2回城南区病診連携の会 ~在宅医療関連 |

| 8月17日 | 講演 城南区認知症疾患研究会 ~AD治療関連 |

| 10月25日 | ディスカッサー 福岡糸島病診連携Meeting |

| 11月9日 | パネリスト 福岡県訪問看護ステーション連携強化事業 「在宅医療・看取り推進のための連携について」 |

| 11月22日 | 講演 城南市民カレッジ 城南区役所生涯学習推進課 |

| 12月22日 | 出演 KBCラジオ 知って得する在宅医療の話 「高齢化社会!今後の医療と介護」 |

2018年

| 1月25日 | 講演 高齢者を地域で支える 「在宅の取り組み」 |

|---|---|

| 5月12日 | 講演 福岡大学医学部看護学科主催 認知症家族支援プログラム「医者と上手に付き合おう」 |

| 7月12日 | 座長 超高齢化社会における高齢者のトータルケア |

| 8月16日 | 講演 「認知症治療のポイント」 |

| 12月8日 | 講演 福岡大学医学部看護学科主催 認知症家族支援プログラム「医者と上手に付き合おう」 |

| 12月13日 | ディスカッサー第17回福岡市認知症疾患医療センター研修会 「BPSDへの対応について」 |

2019年

| 3月18日 | 出演 RKBラジオ 二丁目お茶の間劇場 知って得する高齢者医療の話「認知症相談医」 |

|---|---|

| 3月14日 | 講演 第56回学んで予防!《福大病院健康セミナー》 「家に帰りました~そのあとの医療介護」 |

| 5月31日 | 座長 Total Care Seminar in Fukuoka 「認知症治療における骨粗鬆症治療の重要性」 |

| 11月28日 | ディスカッサー 第20回福岡市認知症疾患医療センター研修会 「効果的な地域連携のために」 |

2020年

| 11月30日 | 座長 城南区在宅医療多職種連携研修会 「コロナ禍における在宅医療の工夫について」 |

|---|

2021年

| 11月8日 | ディスカッサー 第24回福岡市認知症疾患医療センター研修会 「地域の認知症における工夫と対応」 |

|---|

2022年

| 5月21日 | 講演 福岡大学医学部看護学科主催 認知症家族支援プログラム「医者と上手に付き合おう」 |

|---|---|

| 5月31日 | 講演 福岡市民生委員児童委員協議会 高齢者部会 「認知症高齢者の現状とその支援について」 |

| 12月7日 | 講演 令和4年度城南区ケアマネージャー研修会 「よりよい医療連携に向けて ケアマネジャー本例の役割をもとに考える」 |

| 12月7日 | ディスカッサー 第26回福岡市認知症疾患医療センター研修会 「各職種でのポリファーマシー対策」 |

2023年

| 1月27日 | 講演 令和4年度城南区認知症相談医・サポート医研修会 「ケアマネージャーとのファーストコンタクト」 |

|---|---|

| 5月25日 | 講義 興和薬品 町医者の認知症への関わり ~認知症権威の先生方があまりしゃべらない認知症のことなど~ |

| 7月12日 | 講演 堤地区自治協議会健康福祉部『人生100年時代!みんなで元気に乗り切ろう!』 第3回「認知症の基本理解と最新の薬や治療について」 |

| 9月30日 | 講演 福岡市介護実習普及センター 介護講座『認知症は予防できるの?』 |

2024年

| 9月24日 | 講演 介護講座 「認知症は予防できるの?」 |

|---|---|

| 10月29日 | 講演 堤丘校区自治協議会 「認知症のあれこれ ~最近の話題もちょこっと~」 |

| 11月29日 | 講義 興和薬品 「認知症やアリドネパッチの話」 |

2025年

| 3月25日 | 講演 福岡市介護実習普及センター 介護講座「認知症は予防できるの?」 |

|---|---|

| 9月2日 | 講演 福岡市介護実習普及センター 介護講座「認知症は予防できるの?」 |

認知症について

講演会で使用したスライドです。認知症理解の一助になれば幸甚です。

1.認知症とは

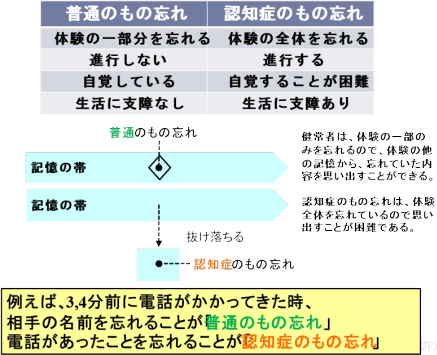

脳の変性疾患や血管障害によって、記憶や思考などの認知機能に低下が起こり、日常生活に支障をきたしている状態。

認知という概念は幅広い(認知機能低下の具体例)

| 記憶 | 思いだすことができない、覚えることができない |

|---|---|

| 言葉 | 言葉の意味がわからない、やりとりができない |

| 理解 | 理解ができない |

| 認識 | それが何かわからない |

| 判断 | 判断することができない |

| 注意 | 複数のことに注意を向けられない |

| 計画 | 計画が立てられない、準備ができない |

| 手段 | 物事の手順がわからない |

| 使用 | 道具や物の使い方がわからない |

| 計算 | 計算ができない |

| 時間 | 時間・日にち・曜日・季節などがわからない |

| 場所 | ここがどこなのかわからない |

| 人物 | 相手が誰なのかわからない |

| 視覚 | ハンガーにかけてある洋服が人間に見える |

小阪憲司:レビー小体型認知症の介護がわかるガイドブック 改

アルツハイマー型認知症

ゆっくり発症ゆっくり進行、初期から記憶・ 記銘障害(もの忘れ)、もの忘れの自覚がない、人格変化や被害妄想の頻度が高い。 女性に多い。

レビー小体型認知症

パーキンソン症状(振戦、筋固縮、無表情、無動・寡動、姿勢反射障害)、リアルな幻視、レム睡眠行動異常、初期には記憶障害が目立たない。

脳血管性認知症

脳血管障害が原因で、片麻痺、しびれや構音障害などで急性発症、初期には物忘れを自覚している。男性に多い。

前頭側頭型認知症

情緒障害、自制力低下(粗暴、悪ふざけ)、 異常行動(浪費、過食、窃盗)、感情鈍麻、 常同行動、人格変化(無欲、無感心)、 会話が少なくなり感情荒廃。

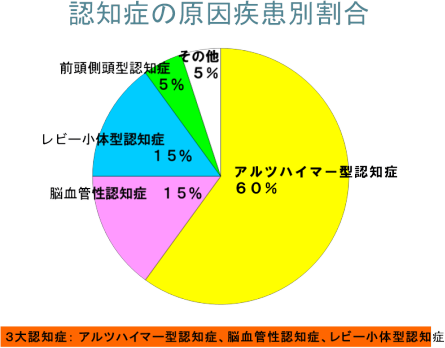

2.認知症の原因

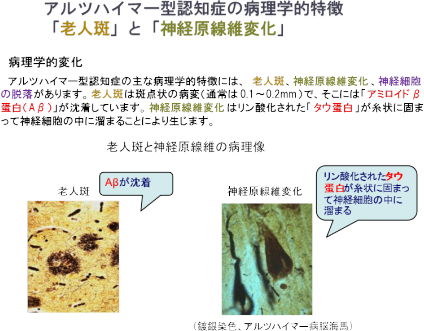

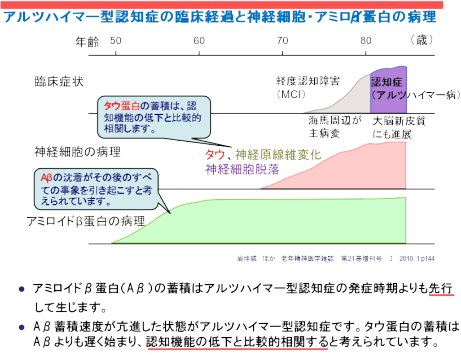

アルツハイマー型認知症

アミロイドβが脳の神経組織に沈着し、神経組織が変性して行き脳全体の委縮が起こる。

レビー小体型認知症

レビー小体が脳の神経細胞に沈着する。

脳血管性認知症

脳梗塞や脳出血などの脳血管障害により脳組織の死滅が起こり発症する。

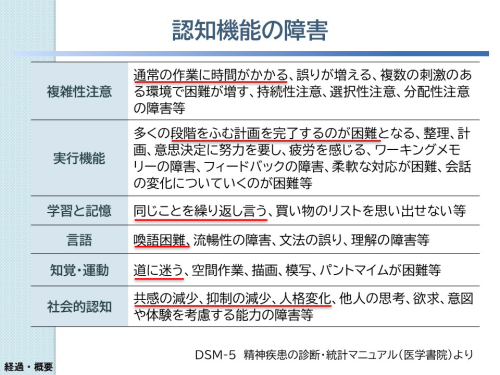

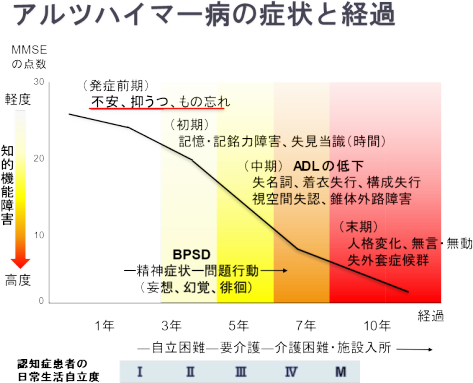

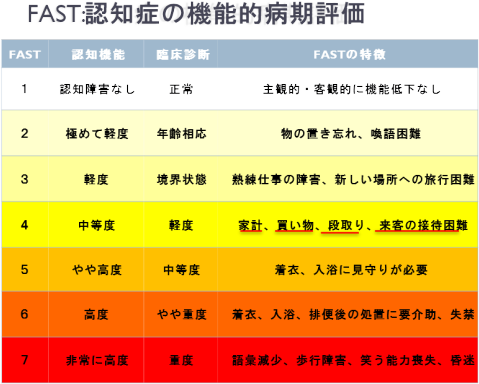

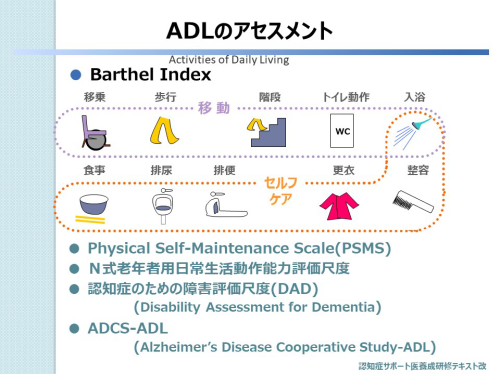

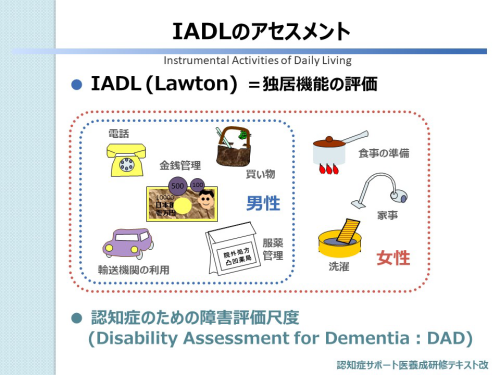

3.認知症の症状

中核症状(認知機能障害)

脳の認知機能が障害されるために起こる症状 で、認知症になると程度の差はありますが、ほとんど全員に見られるようになります。

記憶障害

火を消し忘れる、薬を飲んだことを忘れる、同じ物を何個も買う

判断力の障害

服が着れない、車の運転に支障、悪徳商法にひっかかる

見当識障害

道に迷う、人が誰だかわからない、日時季節が分からない

失行

着替え,歯磨きができない、リモコンが使えない、入浴の仕方が分からない

失認

家族が誰だかわからない、「そこの醤油とって」と言っても分からない

構音障害、失語

言葉数が減ってくる、コミュニケーションがとれない

⇒ 問題解決や実行機能が障害される

周辺症状(認知症に伴う行動心理症状:BPSD)

環境や人間関係などが影響して引き起こされる症状で、全ての人に起きるわけではありません。

行動に関する症状

抵抗、暴言、暴力、攻撃的行動、 過食・拒食・異食、徘徊、せん妄、不眠

心理に関する症状

不安、無気力、抑うつ、心気症、妄想、 脱抑制、多幸、幻覚、易刺激性、興奮、焦燥

家族が最初に気づいた認知症高齢者の日常生活の変化

- 同じことを何回も言ったり聞いたりする

- 財布を盗まれたと言う

- だらしなくなった いつも降りる駅なのに乗り過ごした

- 夜中に急に起き出して騒いだ

- 置き忘れやしまい忘れが目立つ

- 計算間違いが多くなった

- 物の名前が出てこなくなった ささいなことで怒りっぽくなった

東京都福祉局「高齢者の生活実態及び健康に関する調査・専門調査報告書」1995より

認知症早期の軽微な精神・行動変化

- 玄関先で靴を揃えて脱いでいない。

- 歯磨きや入浴などの整容が下手、減るあるいは増える。

- 食事の味付けに微妙な変化がみられる一般的には味が濃くなる。

- 連日同じ服を着たままだったり、朝、寝間着のままでの時間が増える。

- テレビをつけたままだったり、好みの番組が減少する。関心も減る。

- ボンヤリする一方で、涙もろさ・怒りっぽさが目立つ。

- ささいなことで心配するようになる。

- 一瞬の不安の表出、場違いの照れ笑い、独り言、昔話をしたがる。

- 近所の人やテレビタレント・政治家への批判が増える。周囲のひとにも説教がましくなる。

- ひ弱、恐がり、寂しがり屋になる。

これらは意欲、自発性低下、抑うつ、不安といった精神症状を表現しているがこのような、これまでとは異なる変化に気づいたら認知症を疑う。(全てのタイプの認知症にあてはまる。)

堀口 淳 精神神経学雑誌 2012;114;251

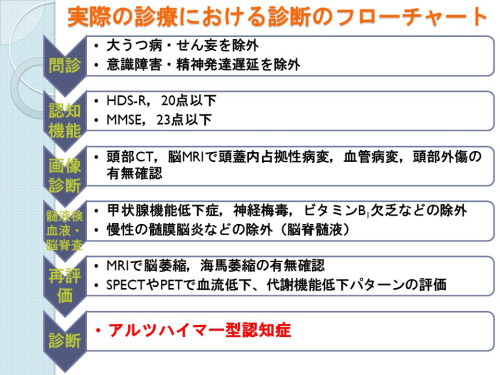

4.認知症の検査、診断

- 最も重要なのは問診です。症状の発症時期やその特徴などはもちろん、今までの生活状況とか歴史、服薬内容など詳しくお聞きする必要があります。初期には認知症の方は自分が認知症とは思っていないので、ご本人の話とご家族の話を比べることが大事です。

- 認知機能テスト

長谷川式簡易認知症評価スケール(HDS-R)

ミニ・メンタルステート試験(MMSE) etc. - 血液検査

液一般生化学、甲状腺、VitB群 etc. - 頭部画像診断(認知症疾患医療センターにて)

CT、MRI、PET、SPECT、脳血流シンチetc.

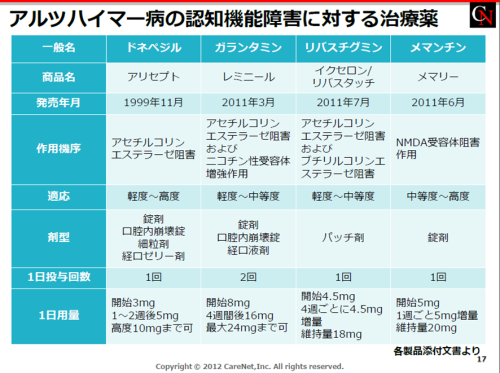

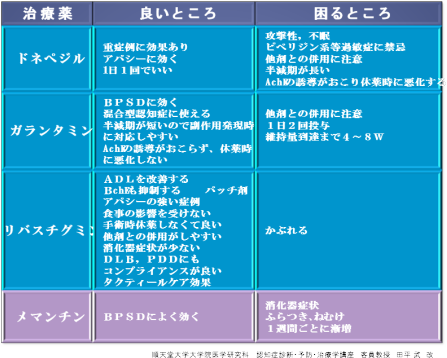

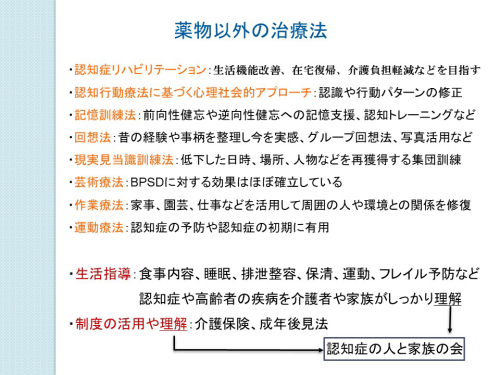

5.認知症の治療

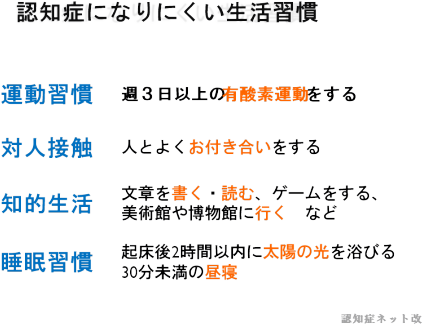

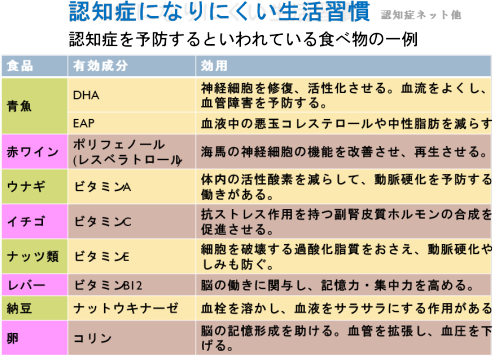

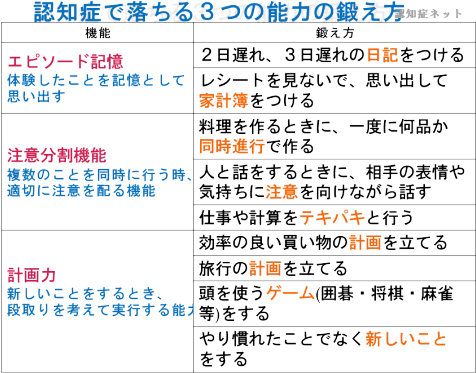

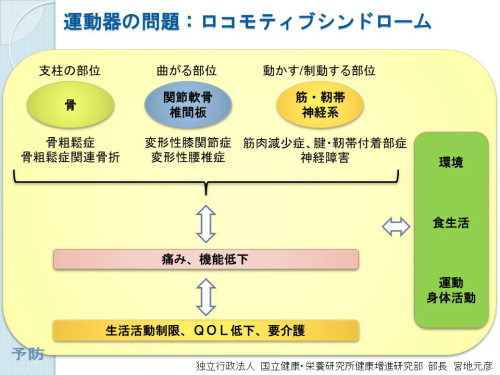

6.認知症の予防

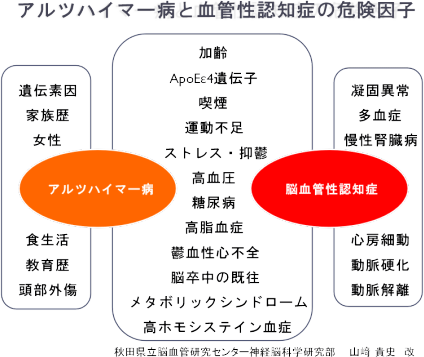

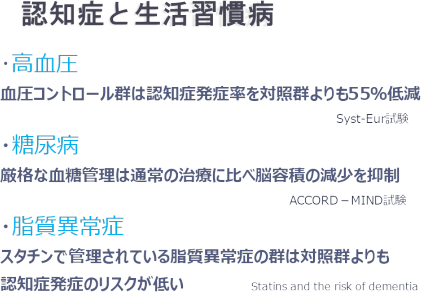

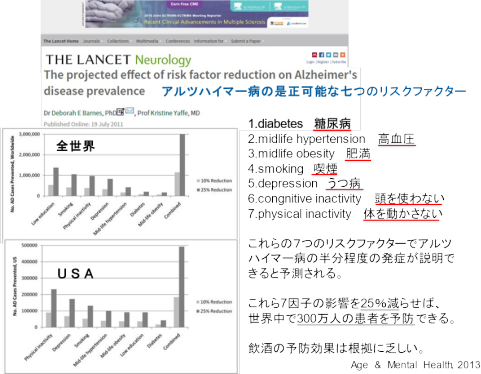

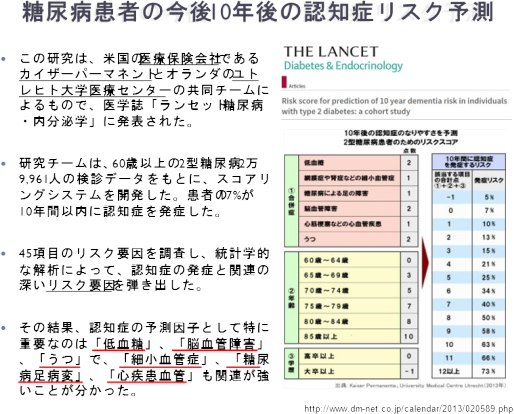

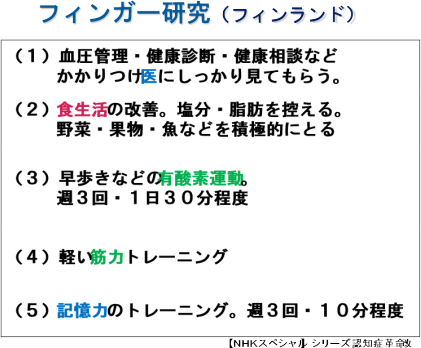

上記は認知症の古典的危険因子です。

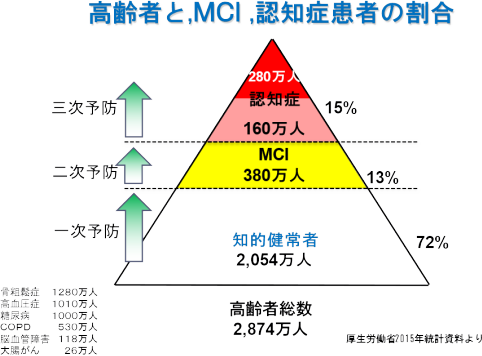

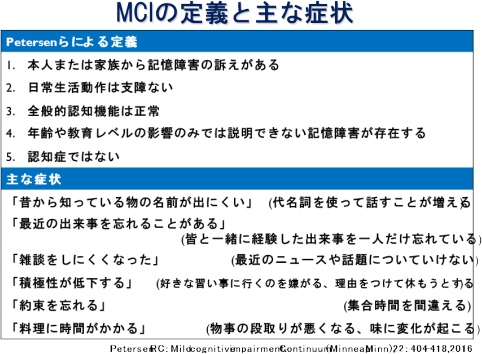

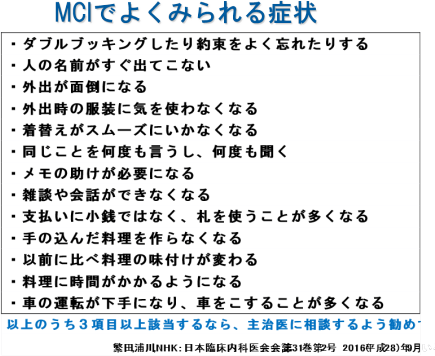

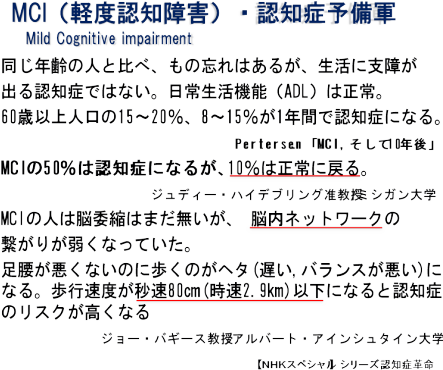

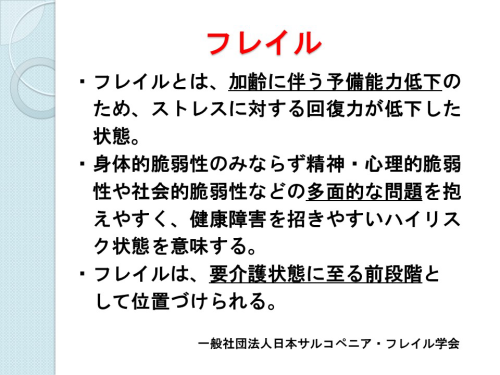

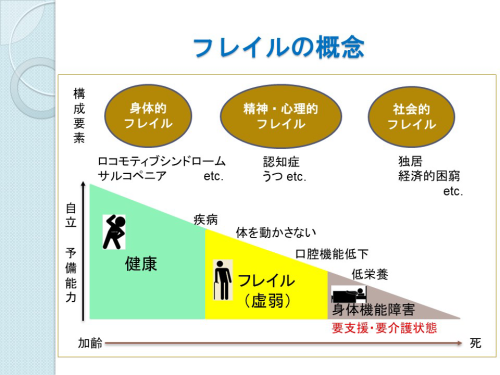

認知症前段階と言われるMCI(軽度認知障害)に早くきずくことが大事です。MCIの段階ならば認知症への進行を防ぐことも可能と言われています。

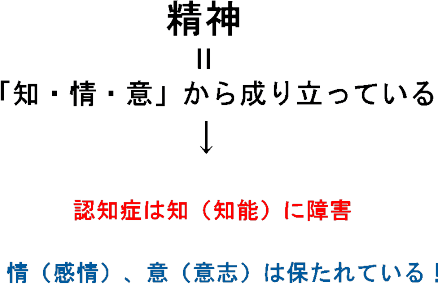

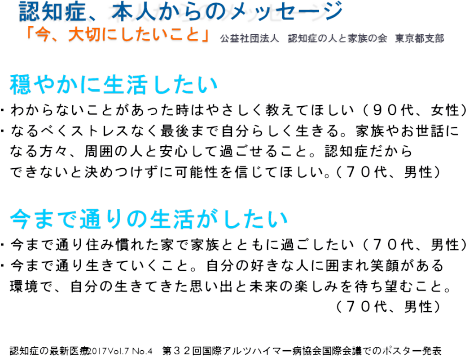

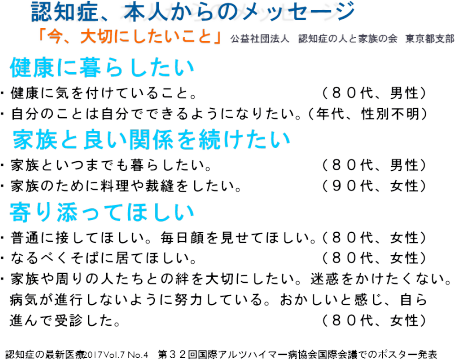

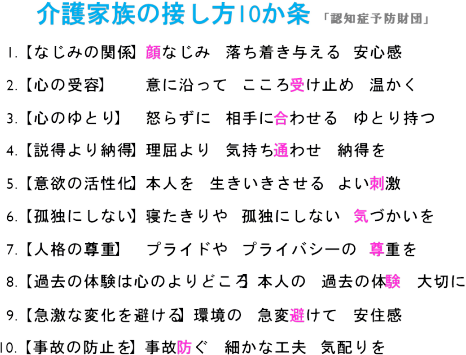

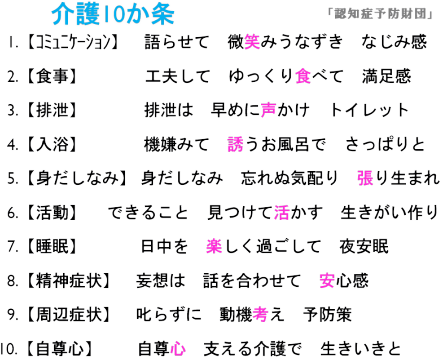

7.認知症の方への接し方

認知症は始めは痴呆と呼ばれ、人格が崩壊すると言う間違った解釈がなされていましたが、現在は上記のように感情、意思がしっかり保たれていることがわかっています。

認知症の方への接し方が特に重要です。

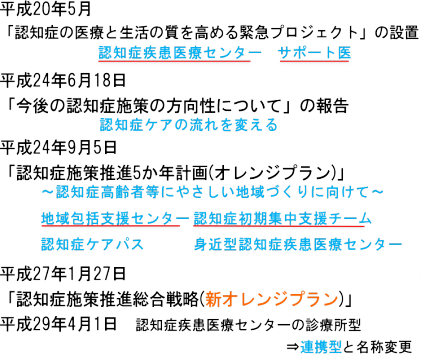

8.認知症施策の動向

- 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

- 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

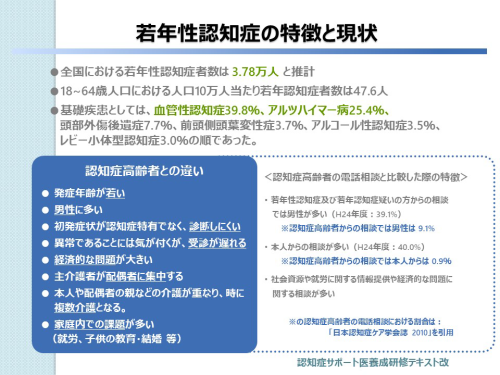

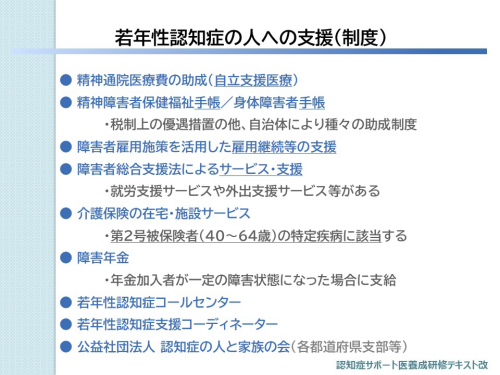

- 若年性認知症施策の強化

- 認知症の人の介護者への支援

- 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

- 認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進

- 認知症の人やその家族の視点の重視